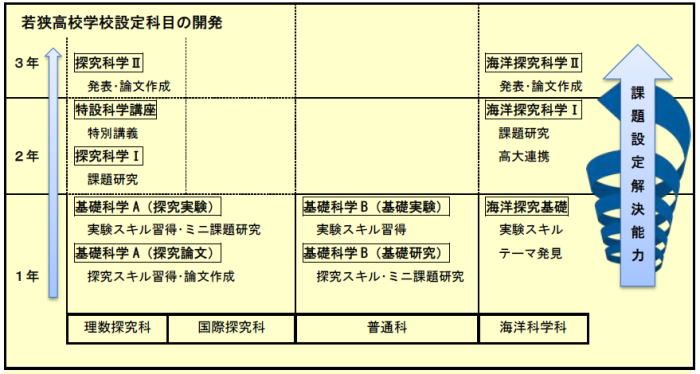

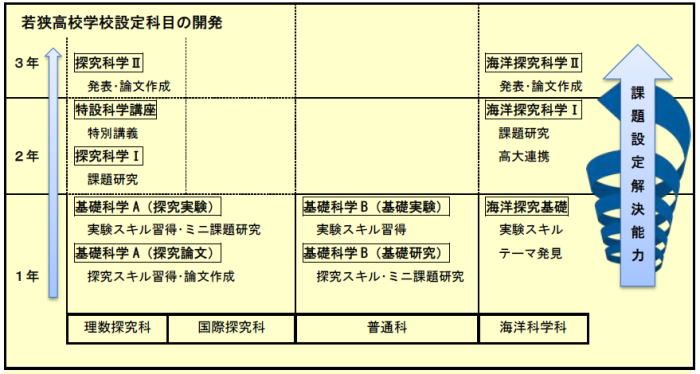

学校設定科目

( )は単位数を表す

| 学年 | 文理探究科 | 普通科 | 海洋科学科 |

| 1年 | 「基礎科学A」(4) ・探究実験(2) クラスに2名の理科教員及び実習助手を配置。前期は1ユニット10時間配当の探究的な実験を中心とした授業を実施。後期は教員を4名増員し,小グループによる課題研究を実施 ・探究論文(2) クラスに正副担任+1の3名の教員を配置し,環境・エネルギーを題材に取り上げ,探究的な学習のスキル,研究の基礎を形成する指導を実施 |

「基礎科学B」(2) ・基礎実験(1) クラスに1名の理科教員と実習助手を配置。内容及び方法は文理探究科前期に準ずる。 ・基礎研究(1) クラスに正副担任+1の3名の教員を配置する。内容及び方法は文理探究科に準ずる。 |

「海洋探究基礎」(1) 大学の研究者や地域の人材を招聘した特別講義の実施やフィールドワークを通して,課題研究のテーマ発見に向けた準備的な学習 |

| 2年 | 「探究科学Ⅰ」(2) 理数探究科に8名の理科教員と2名の実習助手を配置。小グループによる理数分野の課題研究(※1)を実施 「特設科学講座」(1) 大学の研究者を招聘した特別講義や,探究協働会議(※2)の実施 |

「海洋探究科学Ⅰ」(2) 水産科教員8名を配置。小グループによる海洋科学分野の課題研究を実施 |

|

| 3年 | 「探究科学Ⅱ」(1) 理数探究科に2名の理科教員を配置し,課題研究を継続。論文作成や成果発表(※3)に向けた資料作成などを行う。 |

「海洋探究科学Ⅱ」(1) 2年次の課題研究を継続。論文作成や成果発表(※3)に向けた資料作成などを行う。 |

【課題研究の指導 上記表中の※1について】

科学技術人材に必要な高次の能力・資質のうち特に課題設定能力を抽出した上で,その能力を「事象の背景や現状を分析し,科学的根拠をもって仮説を立て,自らが発展的,独自性のある課題を設定する能力」と設定し,その評価に関する実践的研究開発を継続してきました。

【探究協働会議 ※2について】

課題研究の充実に向け,「探究協働会議」を実施しています。 これは課題研究において,テーマ決定の時期,実験計画立案の時期,考察・議論の時期など研究の大きな節目の時期に,大学や研究機関の研究者を招聘して開催するものです。

【成果発表 ※3について】

生徒自身が研究の進捗状況をプレゼンし,研究者と議論を進める中で修正すべき課題を明らかにし,研究の正しい方向性を探っていく取組です。

学校設定教科「探究科学」

若狭高校では、学校設定教科「探究科学」を設定し, 理数分野における探究的な学習を充実させることを通して課題設定・解決能力を培うことを目的として、以下の学校設定科目を実施・開発しています。

基礎研究

普通科 1学年

1年生普通科対象科目 基礎科学Bの「基礎研究」は、以下の3つを目標としています。

①探究学習に関する知識・技能を習得する

(ブレーンストーミング・KJ法・構想マップ・メデイアリテラシー等)

②伝え合う力を身につける

(ペアトーク・スピーチ・プレゼンテーション・ポスターセッション等)

③協働して学び合う態度を身につける。

(クラス内でのペア活動・グループ活動、クラスを超えてのテーマ別活動)

通年で週1 時間を割り当て、前期(4 月から9 月前半)と後期(9 月後半から3 月)に分けて、 テーマ学習に取り組んでいます。

基礎実験

普通科 1学年

平成27年度の基礎実験では、 1学期には「物理」、 2学期には「生物」の分野で テーマを設定し、そのテーマにそってそれぞれの生徒が班に分かれて課題を設定し、解決に向けて実験を行い、 その成果を発表しました。1学期の「物理」分野では「歩行中の人体の運動解析」という大きなテーマを設定し、 ある運動について“記録タイマー”と“記録テープ”を用いて運動の変化を調べました。 実際の班での探究学習では、 歩行中の人に限らず、 運動している物体における運動状態の変化を調べている班もありました。「人間がジャンプしてから着地するまでの速度の変化」や「風船が上昇するときの速度の変化」など、 課題設定が様々で解決に向けてどのような実験を行えばいいか、 班員全員が協力して取り組んでいました。

探究論文

文理探究科 1学年

「探究論文」は、 普通科対象科目 の「基礎研究」と同じく、①探究学習に関する知識・技能を習得する ②伝え合う力を身につける ③協働して学び合う態度を身につける の3つを目標にしています。

通年で週2時間を割り当て、前期(4 月から9 月前半)と後期(9 月後半から3 月)に分けて、 テーマ学習に取り組んでいます。普通科よりも週1時間多いことを利用して、 より、深く探究すると共に、ポスター発表を課すことで、質疑・応答できる力を特に培うことをねらいとしています。

27年度前期の共通テーマは普通科同様、「高浜原子力発電所を再稼働すべきか」。 地域の課題の一つであるエネルギー問題を取り上げ、様々な探究手法を使いながら協働して探究した後に 個人で2000字程度の論文にまとめていきます。出席番号で賛成か反対かの立場を決定し、今まで読んだ新聞記事などの情報をもとに作成しました。 論文を書き終えた後は、論文の要点をまとめた一枚のポスターを作成し、発表会を行います。 特に優秀な発表を行った生徒は、7月の環境エネルギー学会や10月の福井県立大学小浜キャンパスでの研究発表会にて、 2年生の先輩たちの課題研究の発表に混じって、発表しました。特に環境エネルギー学会では、新聞記者や地元の方々、県外の高校生など、 様々な立場の人たちの前で発表することになるので、緊張しながらも、多くのアドバイスをもらう貴重な経験となっています。

探究実験

文理探究科 1学年

1年生 文理探究科対象科目 「探究実験」は、 ミニ課題研究を行っています。

研究課題を設定する際には、

「過去、上級生が行った研究テーマをさらに深められるものはないかな?」

「地域の自然や事象、生活に眼を向けるといいよ!」

「上記の内容に興味を引くものがなければ、自分自身で新たなものを見つけよう!!!」

と、いうアドバイスを行いながら、主体的な研究テーマ設定を促しています。

探究科学Ⅰ

理数探究科 2学年

地域の豊かな自然環境等の地域資源に基づき,主体的に設定した研究課題について, 仮説の設定・検証のサイクルを何度も繰り返しすことで、課題解決を目指します。 研究成果は、論文にまとめるとともに、2月に口頭発表を行います。

これらの学習活動を通して、特に「課題設定能力」を培うことを目指しています。

社会研究

社会研究は、①フィールドワークを行うことでしか学べない、深い学びを促す、②単に調べ学習で終わってしまうことのないように、「地域の問題を自分の問題として捉えているか」「自分の行動に何か変化が現れたか」という2点を重視しています。