特集

SPECIAL

令和3年度SSH研究発表会

令和3年度SSH研究発表会

日 時

令和4年3月11日(金)9:30~15:50

場 所

若狭高等学校(生徒は全員、自宅からオンラインで参加)

実施内容

午前の部:本校2年生・他校生徒による口頭発表

午後の部:本校1年生による口頭発表

本行事は学校設定科目【探究】において生徒が取り組んできた活動・研究成果を発表し、生徒の探究学習の発展を目指すことを目的としています。今年度は新型コロナウイルスの影響により、当初予定されていた2月からの延期、クラス間交流の制限等の制約があったため、Zoomを利用した「完全オンライン」形式での実施となりました。

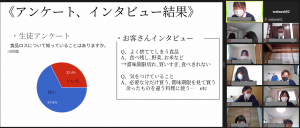

全探究グループ(199チーム)が学科別・分野別の19会場に分かれ(一部会場には他校生徒も参加)、各会場に大学の先生・専門家の方を助言者としてお招きしました。生徒各グループの発表は、探究成果の発表、同会場参加者からの質疑応答、発表に対する助言という流れで実施されました。

1・2年生とも、この研究発表会は「中間発表」という位置づけであり、本行事での発表経験やいただいた助言を今年度の振り返り、次年度の探究学習に生かします。他クラスの生徒や助言者に向けての発表・交流によって1年間の探究学習を客観的にとらえるとともに、次年度の探究学習の指針を生徒各自が考える機会となりました。

中森校長 開会挨拶

廣田拓也様

参加した生徒の感想

・論点が最後にずれてしまったり、アンケートの結果からの考察が自分の考えだけでしっかりと考察できていなかったり、自分の考えのみで探究を進めてしまっている人もいて探究の難しさを学びました。

・私たちが当たり前に決めて進めていたものが、初めて発表を聞く人からしたらどうしてこのような方法にしたのだろうという疑問をもつということに気がついた。今後のこのような発表の場では、経緯や自分たちの考えを伝わるように発表していきたい。

・今までは講師の方からの意見などを元に探究の方針を決めたり進め方を考えたりしていたことが多かったと感じました。これからはもっと探究のメンバーの考えや意見を尊重したり、いろんな交流会やイベントに参加したりして自分たちの体験を軸にした、あくまでも私達が主体のものにしていきたいと感じました。

・質疑応答の際に質問されたことに答えることができず、言われてみれば考えていなかったと思いました。新しく私たちの発表を聞いた人からもらう意見は新鮮で大切だと思いました。

・僕達は実験結果を文章で伝えてからグラフをお見せしていましたが、グラフだけを見せながら結果を口頭で説明しているグループがいて、とてもわかりやすく見ることができ、聞く側になってはじめて発見できたことでした。

・同じ会場の2年生に似たような探究をしているグループもあり、そういったほかのグループを参考にしたり、コラボしたりできるといいなと思いました。

・発表の内容や質疑応答から、自分達が去年よりも成長したと感じることが出来ました。また、1年生の探究活動を知れて、自分の興味のある分野や今の自分達の活動と重なることをしているグループがあって、聞いていてとても面白かったです。

閉会行事での全体好評の様子 本校SSH運営指導委員長 泉佳伸 様

生徒の探究テーマ一覧(全199チーム)

探究科学Ⅱ(2年理数探究科)

社会探究Ⅰ(2年国際探究科)

海洋探究Ⅱ(2年海洋探究科)

探究Ⅱ 社会科学分野(2年普通科)

探究Ⅱ 自然科学分野(2年普通科)

探究科学Ⅰ(1年理数探究科)

| 番号 | テーマ |

|---|---|

| 1 | 音の振動を使った発電 |

| 2 | 年縞とマイクロプラスチックの関係 |

| 3 | ベジブロスを美味しくいただくには |

| 4 | カビの基礎研究 |

| 5 | プラスチック消しゴムの折れにくい 消し方 |

| 6 | イシクラゲの保水性を利用した気化熱による校舎の冷却 |

| 7 | 観天望気 |

| 8 | 魚の鱗を再利用しよう |

| 9 | ヒラメの養殖 |

| 10 | 温度差発電 |

| 11 | ゼラチンプラスチック |

探究科学Ⅰ(1年国際探究科)

| 番号 | テーマ |

|---|---|

| 1 | 本を読め |

| 2 | 法の関心を向上するには? |

| 3 | 指さしシート |

| 4 | 人をにスポットを当てた小浜市の魅力再発掘 |

| 5 | 対面授業の重要性〜コロナ禍から学ぶ〜 |

| 6 | 英語表記について |

| 7 | 歴史教育のあり方について |

| 8 | 子どもへの読書活動の推進 |

| 9 | 褒める |

| 10 | 高浜町の特産物のPR |

| 11 | 高齢者の活性化 |

| 12 | 子育てに困るお母さんたちの力になろう |

海洋探究Ⅰ(1年海洋科学科)

| 番号 | テーマ |

|---|---|

| 1 | 海岸に漂着した海洋ごみを減らすには |

| 2 | 今ある観光を魅力的にするには |

| 3 | 若者が住みやすいまちづくり |

| 4 | 観光客や移住者を増やすには |

| 5 | 海外からのゴミを減らすには |

| 6 | 生き物が住みやすい環境を作るには |

| 7 | 子育て世代が安心して過ごせるためには |

| 8 | 海洋プラスチックごみを活かすためには |

| 9 | 小浜市発展のために |

| 10 | 小浜市の観光と関わりについて |

| 11 | 海ゴミを活用する |

| 12 | 海ゴミを減らすために |

| 13 | 小浜の海をきれいにする 海洋資源の活用 |

| 14 | 海洋ごみ問題 |

| 15 | はまかぜ通りの活性化 |

探究Ⅰ(1年普通科)

| 番号 | テーマ |

|---|---|

| 1 | 高齢者のためのレシピチラシ作り |

| 2 | 若狭地域に戻ってくる高校生を増やす |

| 3 | 若狭町のサルによる食害とその分布 |

| 4 | 名田庄漬けを有名にするためのメニュー考案 |

| 5 | セイタカアワダチソウの減少 |

| 6 | 動物支障を防ごう |

| 7 | 小浜の未来のために私たちができること |

| 8 | 地元の認定こども園で働いてもらうための政策と職場環境 |

| 9 | 小浜の食の活性化 |

| 10 | 自然薯を使ってスイーツを作る |

| 11 | 人口減少の食い止め |

| 12 | 熊による被害を防ぐ |

| 13 | イベントの知名度を上げる |

| 14 | 食品ロス |

| 15 | 北陸新幹線開通後の小浜市の未来について |

| 16 | 海ゴミのリサイクル |

| 17 | 自然の恩恵と町づくり |

| 18 | 若者が楽しめる娯楽施設 |

| 19 | 雪害による被害、対策 |

| 20 | 少子化問題 |

| 21 | 商店街の活性化 |

| 22 | 地形を生かして |

| 23 | 若狭のサバを広めていくためには |

| 24 | 動物被害をなくすために |

| 25 | 漁業を生かしたまちづくり |

| 26 | かつての商店街を取り戻すために |

| 27 | 外来種の駆除とその利用 |

| 28 | イベントの知名度を上げる |

| 29 | 高浜の食と観光 |

| 30 | 有機農薬について |

| 31 | 小浜の食材の活用 |

| 32 | 高浜の伝統的な祭り |

| 33 | 小浜市のカフェ |

| 34 | スポーツ人口を増やそう |

| 35 | 人口について |

| 36 | 小浜市の観光について |

| 37 | おおい町の観光と人口 |

| 38 | 若狭町の葛の活用 |

| 39 | 暗くて危険な道を、無くしたい |

| 40 | 小浜線を盛り上げる |

| 41 | 外来種を美味しく食べよう |

| 42 | 若狭梅で有名に |

| 43 | はまかぜ通り商店街の活性化 |

| 44 | 小浜商店街の活性化 |

| 45 | 株について |

| 46 | コロナワクチンについて |

| 47 | 地元を活性化させる為に |

東海大学付属高輪台高等学校より

| 番号 | テーマ |

|---|---|

| 1 | 徹夜or朝活どちらの方が効果的か |

| 2 | AIはどこまで人間社会に影響を及ぼすのか |

助言者一覧

| 学科 | 助言者 |

|---|---|

| 国際探究科 | 福井県立大学 佐々井司 先生 |

| 福井大学 北出順子 先生 |

|

| appReciate.合同会社代表 杉浦いちこ 様 |

|

| 理数探究科 | 福井大学附属国際原子力工学研究所 教授 泉佳伸 先生 |

| 若狭湾エネルギー研究センター 主任研究員 木村忠剛 先生 |

|

| 福井大学 教育学部・教育学研究科 教授 浅原雅浩 先生 |

|

| 元福井大学 教育地域科学部 理数教育講座 教授 前田桝夫 先生 |

|

| 海洋科学科 | 福井県立大学 生物資源学部 名誉教授 青海忠久 先生 |

| 小浜市里山里海課 領家光章 様 |

|

| 福井県立大学 海洋生物資源学部 名誉教授 宮台俊明 先生 |

|

| 京都大学 東南アジア地域研究研究所連携研究員 杉本素子 先生 |

|

| 普通科理系 | 日本電産テクノモーター株式会社福井技術開発センター企画部 次長 田中宏忠 様 |

| 福井県立大学 海洋生物資源学部 生物資源学科 教授 兼田淳史 先生 |

|

| 福井大学 非常勤講師 春日伸友 先生 |

|

| 仁愛大学 人間生活学科 子ども教育学科 教授 西出和彦 先生 |

|

| 普通科文系 | 福井大学 教育・人文社会系部門 教員養成領域 准教授 遠藤貴広 先生 |

| 福井大学 教育・人文社会系部門 教員養成領域 教授 木村優 先生 |

|

| 福井大学 教育・人文社会系部門 教員養成領域 准教授 高阪将人 先生 |

|

| 福井大学 教育・人文社会系部門 教員養成領域 准教授 大和真希子 先生 |

|

| 滋賀大学 教育学部 学校教育教員養成課程 准教授 安藤哲郎 先生 |

|

| 広島大学 大学院医系科学研究科 教授 野村渉 先生 |